Was suchen Sie?

EU-Pläne zum Einsatz von Pflanzenschutzmitteln gefährden Zuckerbranche

Position der Zuckerwirtschaft zum Verordnungsvorschlag für die nachhaltige Verwendung von Pflanzenschutzmitteln (SUR).

Das Europäische Parlament stimmt in der Woche vom 20. November 2023 über den Verordnungsvorschlag der EU-Kommission zur nachhaltigen Verwendung von Pflanzenschutzmitteln (SUR) ab. Der aktuelle Vorschlag sieht ein pauschales Verbot für Pflanzenschutzmittel in empfindlichen Gebieten vor. Das wäre das Aus für Rübenanbau und Zuckerfabriken in weiten Teilen Deutschlands. Pauschale Verbote für Pflanzenschutzmittel in empfindlichen Gebieten müssen verhindert werden. Der Vorschlag des Umweltausschusses ist inakzeptabel.

Worum geht es?

Welche Gebiete als „empfindlich“ eingestuft werden und wie groß diese sind, entscheidet jedes EU-Mitglied selbst. In Deutschland gehören dazu sehr große Gebiete wie bspw. Nationalparks, Naturdenkmäler, Naturschutzgebiete, Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete, Landschaftsschutzgebiete oder Wasserschutzgebiete. Je nach Bundesland liegen mehr als 50 % der landwirtschaftlichen Fläche in diesen Gebieten. Dort gelten schon jetzt unterschiedliche Schutzniveaus, spezifische Schutzregeln und Vertragsnaturschutz, wodurch die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln geregelt ist.

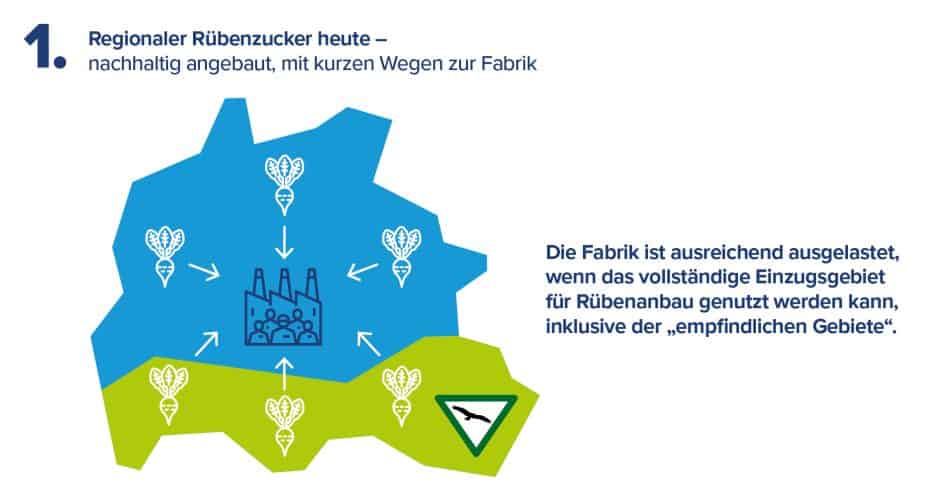

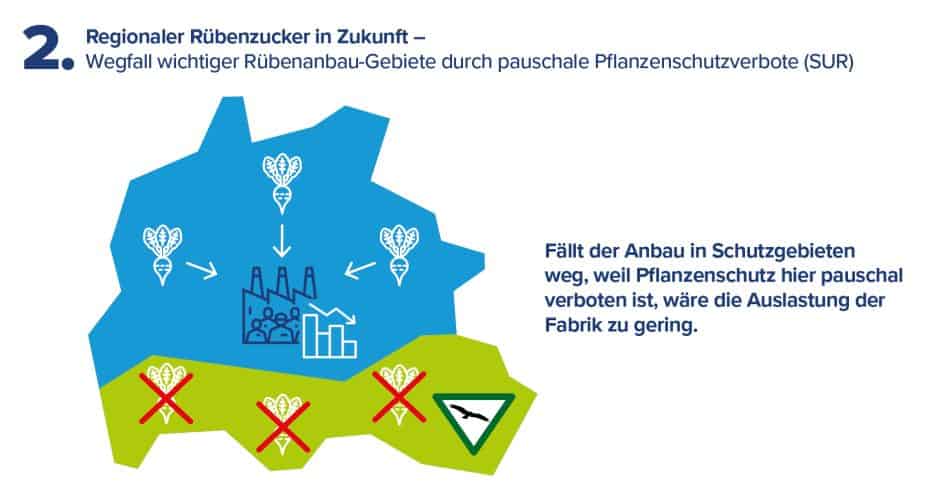

„Empfindliche Gebiete“ betreffen häufig auch Einzugsgebiete von Zuckerfabriken, wo Zuckerrüben angebaut werden. Wenn die Verordnung wie vorgeschlagen käme, wäre der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln hier nicht mehr möglich. Damit wären dann auch große Flächenanteile für den Zuckerrübenanbau verloren. Denn ganz ohne Pflanzenschutzmittel lässt sich heute keine Zuckerrübe anbauen, weder konventionell noch biologisch.

Warum können Anbauflächen nicht einfach woanders ersetzt werden?

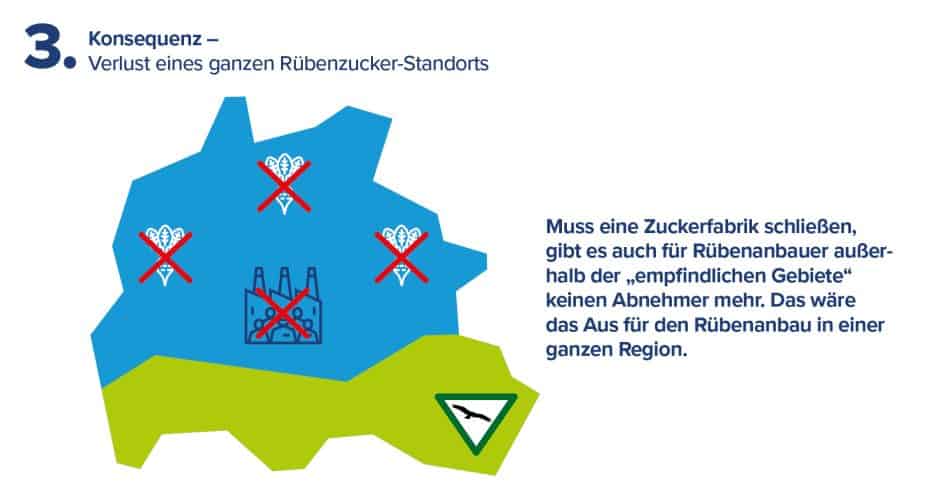

Zuckerfabriken sind auf den konventionellen Anbau in ihrem Einzugsgebiet angewiesen, um wirtschaftlich zu arbeiten. Über große Entfernungen können die Rüben nicht transportiert werden. Das wäre zu teuer und würde zu viel CO2 verursachen. Ohne genügend Rüben aus dem Einzugsgebiet schließt folglich die Zuckerfabrik.

Dann hätten auch die verbliebenen Zuckerrübenanbauer außerhalb der „empfindlichen Gebiete“ keine Abnehmer mehr für ihre Rüben und müssten den Anbau aufgeben – sowohl den konventionellen als auch den ökologischen. Damit würde der Zuckerrübenanbau in der gesamten Region vollständig verschwinden – und mit ihm der regionale Rübenzucker. Das wäre nicht nur für eine nachhaltige Landwirtschaft mit vielfältigen Fruchtfolgen, sondern auch für eine nachhaltige Lebensmittelkette ein großer Rückschritt.

Deshalb fordern wir:

Auf den Ackerflächen der landwirtschaftlichen Flächen in empfindlichen Gebieten muss weiterhin konventioneller Rübenanbau möglich sein. Und das geht nur mit wirksamen Pflanzenschutzmitteln. Keine pauschalen Pflanzenschutzverbote in „empfindlichen Gebieten“.

„Unsere Werke in Deutschland mit ihren ca. 5.700 Mitarbeitenden sind ein sehr attraktiver Arbeitgeber in ihrer jeweiligen Region und schaffen dort zusätzlich über 50.000 Jobs in vor- und nachgelagerten Bereichen. Fehlen uns die Rüben, weil Landwirte den Anbau aufgeben, schließen Fabriken. Dann kommt der Zucker aus Übersee. Das kann nicht die Lösung für nachhaltige Ernährungssicherung in Europa sein.“

Rolf Wiederhold, Sigrun Krussman, Thomas Pietzka, Norbert Vandree

(Gesamt)Betriebsratsvorsitzende Südzucker AG, Nordzucker AG, Pfeifer & Langen GmbH & Co., Cosun Beet Company GmbH & Co. KG

Innovationen sind besser als pauschale Pflanzenschutz-Verbote

Deutschland hat die bisher geltende EU-Richtlinie vollumfänglich umgesetzt. Die Zuckerwirtschaft hat als erste Branche überhaupt Leitlinien für den integrierten Pflanzenschutz erarbeitet, deren Umsetzung im Rahmen des Vertragsanbaus für Zuckerrübenanbauer verbindlich ist. Das Ergebnis ist eine Kette von Maßnahmen, bei der chemische Pflanzenschutzmittel so wenig wie möglich und nur so viel wie nötig zum Einsatz kommen. Dieser Erfolg darf nicht umsonst sein.

Darüber hinaus investiert die Branche in innovative Alternativen. Auf Versuchsfeldern wird erforscht, wie Blühstreifen zum Lebensraum für Nützlinge werden, die Schädlinge fressen. Das Rüben-Experimentierfeld „Farmer Space“ beschleunigt die Anwendung digitaler Technologien in der Praxis. Weitere Projekte suchen die optimale Kombination von mechanischer Unkrauthacke und digital gesteuerten punktuellen Pflanzenspritzungen. Dies sind nur drei Beispiele von vielen.

Hören Sie mehr in unserem Podcast

Die Umsetzung des aktuellen Verordnungsentwurfs würde bedeuten, dass auf vielen Flächen konventioneller oder ökologischer Ackerbau nicht mehr möglich wäre. Auch kein Rübenanbau. Fielen diese Flächen weg, würden in einigen Regionen nicht mehr genug Rüben übrigbleiben, um eine Fabrik auszulasten.

In unserem Zucker-Podcast diskutieren Bernhard Conzen, Präsident des Rheinischen Landwirtschaftsverbands und Vorsitzender der Rheinischen Rübenanbauer sowie Bernd Bulich, als Landwirt aktiv im Verein Drüber und Drunter, über die Praxistauglichkeit der EU-Pläne. „Das Kind nicht mit dem Bade ausschütten“ – das ist die Forderung von Bernhard Conzen an die Europäische Kommission. Bulich fordert von der Politik, Landwirten die Zeit zu geben, ihre Betriebe noch ökologischer zu machen. Um Pflanzenschutzmittel einzusparen, brauchen Landwirte Alternativen, die es zurzeit noch nicht gibt.

Integrierter Pflanzenschutz (IPS) im Zuckerrübenanbau

Der integrierte Pflanzenschutz (IPS) bezeichnet eine Kette von Maßnahmen, die den Schädlingsbefall auf natürliche und mechanische Weise verhindern und bekämpfen soll. Der Einsatz chemischer Pflanzenschutzmittel steht dabei erst am Ende dieser Kette und erfolgt unter der Maßgabe: So wenig wie möglich, so viel wie nötig. Die Zuckerwirtschaft hat als erste Branche überhaupt bereits im Jahr 2011 Leitlinien für den integrierten Pflanzenschutz erarbeitet, deren Umsetzung im Rahmen des Vertragsanbaus für Zuckerrübenanbauer seit dem verbindlich ist.

Vorbeugen

Acker- und pflanzenbauliche Maßnahmen stärken die Ackerfrucht und beugen so dem Schädlingsbefall vor. Dazu gehören die Wahl eines geeigneten Standorts, von Aussaatterminen und -dichte, die konser- vierende Bodenbearbeitung, ausgewogene Düngemaßnahmen, die Verwendung von gesundem Saat- oder Pflanzgut sowie der Anbau in vielfältiger Fruchtfolge.

Die Pflanzenzüchtung kann neue Sorten entwickeln, die gegenüber bestimmten Schädlingen weniger anfällig sind. Allerdings ist das ein sehr langwieriger Prozess. Die CRISPR/Cas Methode kann den natürlichen Züchtungsprozess deutlich beschleunigen und sollte daher neu bewertet werden.

Das Monitoren der Anbauflächen gibt Aufschluss darüber, ob und in welchem Maße eine Feldfrucht von Schädlingen und Unkräutern befallen und gefährdet ist. Es bildet die Grundlage für die Planung von Maßnahmen zur Bekämpfung des Schädlingsbefalls.

Bekämpfen

Physikalische Maßnahmen sind mechanische Methoden wie die Unkrautbekämpfung durch hacken, striegeln oder bürsten, das Absammeln von Schädlingen, Schädlingsfallen oder auch thermische Methoden (abflämmen).

Biologische Maßnahmen bieten Nützlingen, den natürlichen Feinden von Schädlingen, attraktive Lebens- räume. Zu den biologischen Maßnahmen gehört auch der Einsatz von Mikroorganismen und Naturstoffen wie Pflanzenöle, Pflanzenextrakte oder Kaliseife.

Biotechnische Verfahren bezeichnen den Einsatz synthetisch hergestellter Pheromone, also Sexuallockstoffe. Sie locken Schädlinge in Fallen oder verhindern deren Paarung und Vermehrung, indem sie die Männchen verwirren.